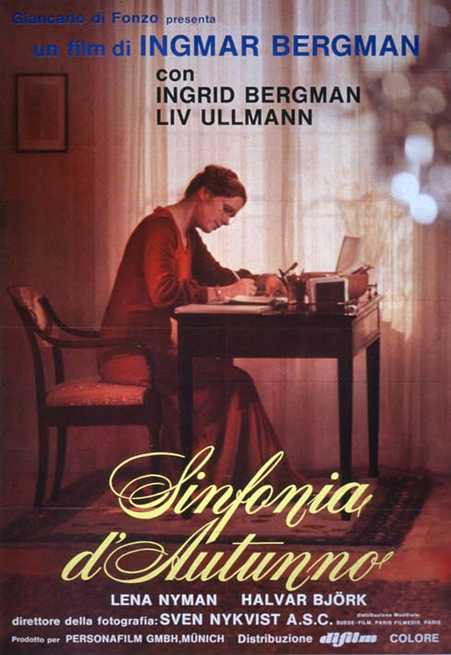

Sinfonia d’autunno (Höstsonaten), capolavoro del 1978 firmato da Ingmar Bergman, non è solo un film: è una confessione, una lettera d’amore e di dolore, un confronto scomodo ma necessario tra madre e figlia. Interpretato magistralmente da Ingrid Bergman (alla sua ultima apparizione cinematografica) e Liv Ullmann, il film è un’autopsia emotiva che scava nei silenzi famigliari, nei rancori sepolti, nei legami che uniscono e soffocano.

Il titolo richiama una composizione musicale, e non a caso. La protagonista, Charlotte (Ingrid Bergman), è una celebre pianista che, dopo anni di assenza, va a trovare la figlia Eva (Liv Ullmann), ormai adulta, tranquilla e apparentemente serena in una casa di campagna. Ma basta poco – una visita, una notte insonne, un pianoforte condiviso – per far riemergere le dissonanze di un rapporto rimasto incompiuto. La narrazione si snoda lenta, come una sonata malinconica, tra sguardi evitati, parole mai dette e confessioni trattenute troppo a lungo. Il culmine è una lunga conversazione notturna, un duello verbale che mette a nudo due anime ferite.

“Sinfonia d’autunno” è un film costruito come un palcoscenico teatrale

Ingmar Bergman costruisce il film come un palcoscenico teatrale – e non è un caso che sia stato girato durante il suo “esilio” dalla Svezia, nei teatri norvegesi. Ogni inquadratura è un primo piano, un’introspezione. Le parole sono pesate come note musicali, e il dolore scivola lento ma inesorabile, come una stagione che si spegne.

La fotografia di Sven Nykvist è calda e intima, dominata da toni autunnali, riflesso di una fine incombente – della giovinezza, del tempo, della riconciliazione possibile ma forse tardiva.

I personaggi

Il ruolo di Ingrid Bergman in Sinfonia d’autunno non è solo centrale: è emblematico, quasi meta-cinematografico. L’attrice interpreta Charlotte Andergast, una madre assente, celebre pianista, donna affascinante e carismatica, ma incapace di nutrire affettivamente chi le sta vicino – in particolare la figlia, Eva.

La figura emblematica di Charlotte

Quello di Charlotte è un personaggio che richiama inquietanti somiglianze con la figura pubblica della stessa Ingrid Bergman. Anche lei, per molti versi, fu una madre spesso lontana (fisicamente e simbolicamente) dai suoi figli a causa della carriera. Quando Ingmar Bergman le propose il ruolo, Ingrid lo accettò sapendo che avrebbe interpretato un archetipo materno dolorosamente vicino alla realtà, e lo fece con coraggio e lucidità. Fu il suo ultimo film per il cinema, e forse proprio per questo mette in Charlotte un’intensità senza precedenti: ogni sguardo, ogni gesto, sembra voler esorcizzare o comprendere qualcosa di profondo, di personale.

Charlotte non è una “madre cattiva” nel senso semplice del termine. È un personaggio ambiguo, stratificato. È una donna brillante ma narcisista, che ha scelto la musica – la perfezione – al posto del caos dell’amore umano. È cresciuta nella convinzione che il talento e la disciplina giustifichino tutto. Eppure, nella sua visita alla figlia, si ritrova disarmata, costretta a confrontarsi con le rovine emotive che ha lasciato dietro di sé.

Charlotte è una figura tragica: vuole riconnettersi con Eva, ma lo fa con goffaggine, con arroganza mascherata da gentilezza. E quando si ritrova di fronte alla figlia che esplode in un monologo doloroso, viene quasi annientata.

Freddezza come arte drammatica

Ingrid Bergman trasforma la freddezza in arte drammatica. Non urla, non gesticola: è tutta nei dettagli. La sua Charlotte è una donna che cerca di mantenere il controllo, ma che viene lentamente smascherata. Il suo viso segnato, elegante, intenso racconta più delle parole. In una scena memorabile, mentre ascolta Eva suonare Chopin, il suo sguardo si incrina. È un momento di resa: la madre ascolta finalmente la figlia, ma forse troppo tardi.

La Bergman recita non per emozionare il pubblico, ma per dire la verità. Una verità scomoda, che riguarda il fallimento affettivo, il rimorso, e il vuoto che l’arte (da sola) non riesce a colmare.

In un certo senso, Sinfonia d’autunno è il testamento artistico e umano di Ingrid Bergman. Dopo decenni di carriera tra Hollywood, Europa e scandali mediatici, si congeda dal cinema con un personaggio che mette in discussione l’identità stessa di “donna di successo”. È come se dicesse: anche dietro il talento, può nascondersi una grande solitudine.

Il film le valse una nomination all’Oscar, ma più ancora le restituì simbolicamente il ruolo di attrice europea profonda, coraggiosa, capace di mettersi a nudo. Per di più, è segnato dall’incontro (e scontro) tra due Titane della recitazione. Se da un lato, infatti, la Bergman offre una performance intensa e vulnerabile, lontana dalla diva hollywoodiana che il pubblico era abituato a conoscere, dall’altra parte la Ullmann, musa del regista, le tiene testa con una delicatezza che sa diventare tagliente.

Ogni battuta tra loro è una scintilla, ogni pausa un terremoto emotivo. È un confronto tra due generazioni, due concezioni dell’amore, due solitudini che non riescono a combaciare.

Una pellicola che ferisce

Sinfonia d’autunno non è un film che consola. È un film che ferisce – ma con eleganza, con onestà. È una storia universale su ciò che resta non detto nelle famiglie, sull’inadeguatezza affettiva, sull’impossibilità di essere i genitori o i figli ideali. Ma proprio per questo è un film necessario. Perché ci ricorda che, anche nella frattura, può esistere bellezza. Come in certe sonate malinconiche che continuano a risuonare anche dopo l’ultima nota.

Insomma, è un’esperienza che non si dimentica. È un film da vedere con il cuore aperto, possibilmente in silenzio, lasciando che le sue note ci attraversino. E voi che sonata scegliereste?

Se siete curiosi di leggere le precedenti uscite di “Cinema Sommerso”, potete recuperarle cliccando -> QUI <-

Per rimanere aggiornato sulle ultime opinioni, seguici su: il nostro sito, Instagram, Facebook e LinkedIn