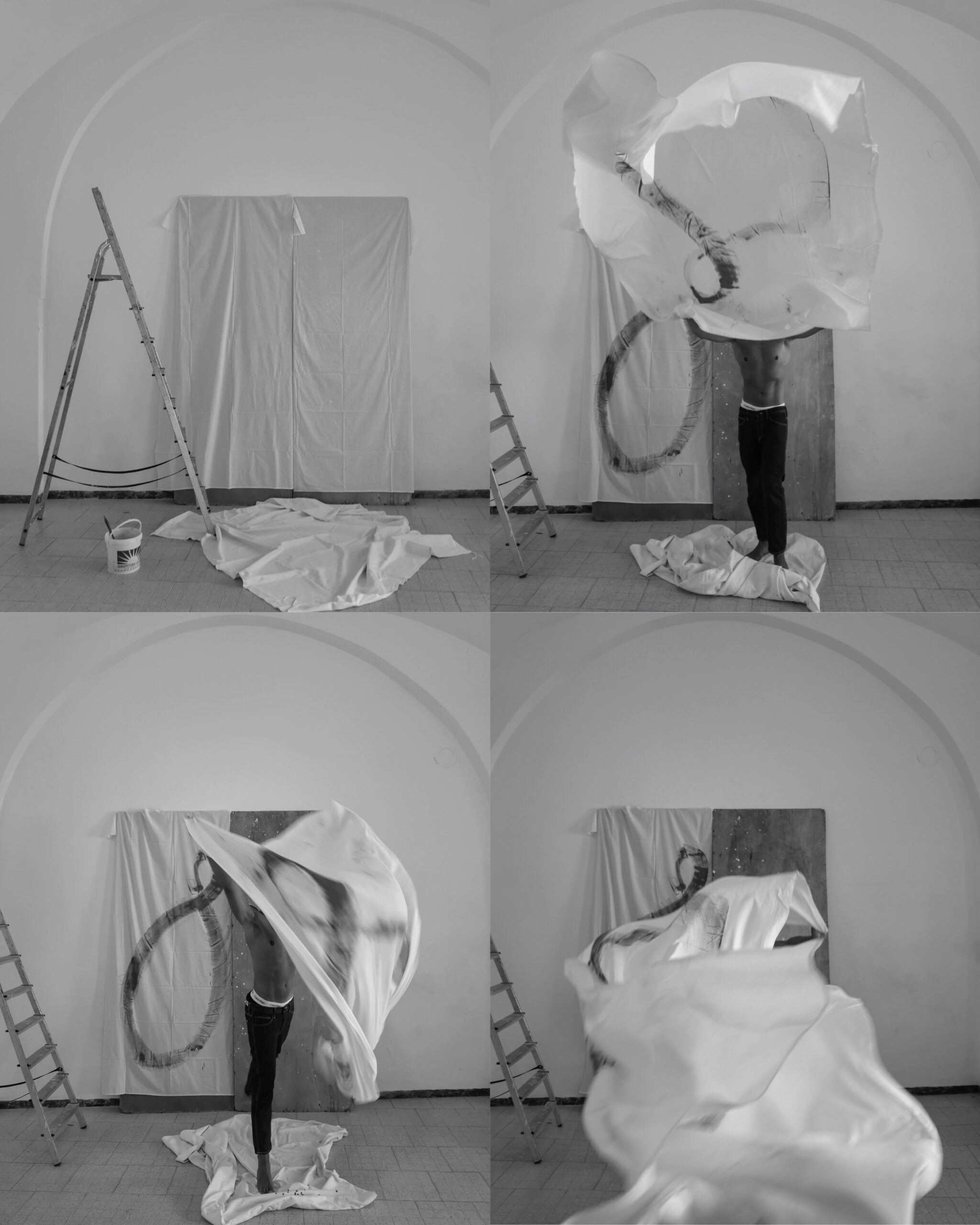

Viviamo in una problem society. Tutto è problema, ci piace complicare le cose. Le relazioni, la manutenzione del sè, fare la spesa, organizzarsi per una semplice passeggiata, scegliere il deodorante che fa al caso nostro. Ed è proprio per questo che quando incontriamo un problem solver, ci sembra di aver trovato il teschio di cristallo, che manco il vecchio Indiana Jones. Il ricercatore artistico è una sorta di cubo di Rubik addicted, che cerca tutte le possibili soluzioni per far combaciare le sei scacchiere colorate e mettere ordine nella stanza sconclusionata (alla “Toy Story”) che è la mente di un artista.

Per definizione, il ricercatore artistico, è un ibrido, difatti. Dai ricercatori ruba l’uso di una metodologia (più o meno sempre la stessa). Dagli artisti, il problema (e la sua soluzione). È proprio così che si procede. Individuata una problematica estesa, il più possibile, alla comunità artistica, l’artistic researcher (diciamolo in inglese così il titolo acquisisce più credibilità) si pone l’obiettivo, attraverso le sue varie specializzazioni, di risolverla.

Le problematiche possono essere tra le più disparate, c’è chi, partendo dalla sua situazione, si occupa di indagare i materiali, chi i luoghi e i tempi, chi ancora le relazioni (per esempio l’MPA, che no, non è una lega di pallacanestro alternativa, ma studia come poter arginare, o tenere a bada, l’ansia da performance). Per prima cosa dobbiamo individuare un Topic (argomento), poi si procede con il Problem (problema, il cuore della ricerca), la Research Question (domanda di ricerca), l’Output (prodotto), e la Relevance (rilevanza per la comunità artistica).

Cos’è l’Artistic Research?

La Artistic Research è una practice-based research relativamente giovane. Proviamo ora a delinearne il profilo, analizzando la sua continua evoluzione, nel contesto storico. Ma prima aprite Spotify e mettete in sottofondo la solita sigla di Superquark, è stato testato dagli Angela che aumenta il livello di attenzione.

La ricerca Artistica, intesa come ambito autonomo ed innovativo di approccio alla ricerca nelle arti, prende avvio a partire dagli anni ’80 in Gran Bretagna e si sviluppa a partire dalla decade successiva in tutta Europa. La ricerca inizia a comparire nel dialogo con le Istituzioni posizionandosi al livello dell’Higher Education (White Paper, Higher Education: A New Framework, 1991). Ma è agli albori del nuovo millennio, con il processo di Bologna, che se ne inizia a discutere in Italia.

Qui si vivrà un’apertura verso un modello di ricerca e di innovazione rivolto alla Didattica e all’importanza di uno spazio di espansione per le Scienze sociali, le Humanities, le Arti.

Da questo quadro possiamo ricavare il forte impatto che la ricerca ha avuto sullo sviluppo dell’Alta formazione artistica con la creazione di un research environment e delle sue infrastrutture e, ancora, la nascita di Dottorati di ricerca artistica (PhD).

Alla continua ricerca

Da artistic researcher e corteggiatore spassionato della parola, il termine “Ri-cerca” mi ha sempre portato alla mente (almeno) due immagini. Cercare di nuovo qualcosa o cercare qualcosa di nuovo. Che detta così sembra un ambiguo no-sense del gatto a strisce di quel famoso mondo delle meraviglie. La meraviglia è sicuramente un elemento molto importante, ma non divaghiamo. Cercare di nuovo qualcosa, come quando da piccoli (ma quando si cresce davvero?) con la nostra amica del cuore scavavamo a ricreazione, in giardino, perché, curiosissimi, eravamo convinti di poter arrivare dall’altra parte del mondo. Cercare qualcosa di nuovo, è quello che fa di una persona un artista. Vedere oltre, vedere in quello che c’è, quello che non c’è.

Allora, a proposito di c’è o non c’è vi ho convinti a venire a fare un giro su quest’isola? Seconda stella a destra e poi dritti fino al mattino!

Ps È un posto super instagrammabile!

Per rimanere aggiornato sulle ultime opinioni, seguici su: il nostro sito, Instagram, Facebook e LinkedIn